Il bradisismo: quando la terra sale e scende

Scampia: è ancora “Gomorra”?

13 Settembre 2023

La Basilica di San Gennaro Fuori le Mura

13 Settembre 2023Bradisismo: cos’è “il respiro vulcanico” e le cause dei movimenti bradisismici Il bradisismo in geografia fisica è un fenomeno di origine vulcanica presente in maniera evidente ai Campi Flegrei, in Campania. Si tratta di un periodico sollevamento e abbassamento del suolo. La fase di sollevamento di questo "respiro vulcanico" è caratterizzata da terremoti generalmente deboli ma molto frequenti. Il bradisismo, anche conosciuto come “respiro vulcanico”, è un fenomeno ciclico legato al vulcanismo che prevede l’innalzamento e l’abbassamento dell’area calderica. Il termine “bradisismo” deriva dalle parole greche bradýs e seismós, cioè “lento” e “scossa”, in riferimento all’attività sismica associata a questo fenomeno principalmente durante le fasi di ascesa del suolo.

di Simona Vitagliano

Napoli è famosa in tutto il mondo non solo per le opere artistiche e architettoniche che vanta o per le sue "cinquecento cupole", per il mare che la bagna e i monti che la sovrastano o i meravigliosi siti archeologici che custodisce da tempo immemore e mette a disposizione di tutti: anche la sua struttura geologica è particolarmente interessante perchè ricca di fenomeni naturali che hanno quasi del "prodigioso", dalle bocche dei vulcani (non solo il Vesuvio) alle fumarole della Solfatara, arrivando a quello che viene comunemente definito bradisismo, che interessa soprattutto la zona Flegrea.

Bradisismo: anatomia di un fenomeno naturale

Il bradisismo è un fenomeno legato al vulcanismo, a causa del quale il livello del suolo si alza o si abbassa periodicamente. Si tratta di un effetto che, in media, interessa 1 centimetro per anno, per cui si capisce come si presenti lento, rispetto al corso della vita umana, ma piuttosto veloce ed importante a livello geologico.

Napoli e, in particolare, Pozzuoli, sono testimoni silenziose di questo scenario attraverso tantissimi elementi che fanno parte dell'architettura e dell'immagine cittadina, dove territori, costruzioni e tantissimi altri elementi (come gli ormeggi al porto) sono stati sommersi o, viceversa, si sono ritrovati lontanissimi dalla posizione originaria.

Le cause del bradisismo non sono ancora del tutto chiare, ma il ruolo della lava che scorre nel sottosuolo è certo. La tesi più moderna e accreditata riguarda il riscaldamento delle falde freatiche che implicherebbero una maggiore o minore pressione del vapore acqueo presente nel sottosuolo, con conseguenti deformazioni della crosta superficiale.

Campi Flegrei: la grande caldera in quiescenza

Il fenomeno del bradisismo, a Napoli, interessa l'area denominata Campi Flegrei, ubicata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli e del suo golfo, considerata ad alto rischio vulcanico e, di conseguenza, sottoposta a costante sorveglianza da parte dell'Osservatorio Vesuviano.

In quest'area sono compresi Capo Miseno, Baia, Posillipo e tutte le zone interessate da questo particolare fenomeno.

In particolare, si tratta di "movimenti" ciclici del suolo che, grazie agli studi di Antonio Niccolini e Antonio Parascandola, è stato possibile ricostruire, addirittura dal II secolo a.C. fino ai giorni nostri.

Si è osservato che:

- Dal II secolo a.C. (età repubblicana) fino al IX secolo (pieno medioevo) si è trattato di un bradisismo discendente;

- Dal X fino al XVI secolo è stato ascendente;

- Dal XVII secolo fino al 1970 si è avuta ancora una fase discendente;

- Fino al 1985 l'andamento è stato brevemente ascendente, mutando in una nuova fase discendente, ma caratterizzata anche da brevi periodi di sollevamenti di minore (1989, 1994 e 2000);

- Dal 2005 siamo in una piena fase ascendente.

Com'è facile immaginare, il bradisismo si collega a doppio filo anche con piccoli terremoti, con epicentri concentrati principalmente nella Solfatara: per questo motivo, non c'è da preoccuparsi quando i giornali segnalano lievi scosse che, nella maggior parte dei casi, vengono rilevate solo a livello strumentale e non percepite dai residenti.

La storia è stata costellata anche da episodi di "esplosione" del fenomeno, con un picco assoluto il 28 settembre 1538 quando, nell'imminenza dell'eruzione del Monte Nuovo, sulla costa puteolana, intorno alle ore 12.00, il mare si ritirò quasi improvvisamente di circa 370 m, a causa di un moto bradisismico ascendente di almeno 7,40 m, secondo le stime, lasciando sulla riva moltissimi pesci agonizzanti.

Tempio di Serapide: un importante punto di riferimento

Per permettere agli studiosi di effettuare dei rilievi e di collezionare dati attendibili, ovviamente, è stato necessario scegliere un punto di riferimento affidabile: questo ruolo è stato dato alle colonne del Tempio di Serapide (l'antico Macellum) di Pozzuoli che, sembra quasi assurdo pensarlo, fino al 1983 erano parzialmente sommerse dal mare, mentre oggi, a poco più di trent'anni di distanza, sono al di sopra del livello del mare; l'acqua presente oggi, infatti, è dovuta soltanto alla presenza di una sorgente termale (Catarello) e alle precipitazioni. D'altro canto, l'evidenza mostra che le tre colonne marmoree più alte sono caratterizzate dalla presenza di fori di datteri di mare, fino ad un'altezza di 6,30 m dal piano pavimentale dell'edificio: questo testimonia la massima sommersione bradisismica dell'epoca medievale.

Oggi, la tecnologia ci ha messo a disposizione strumenti molto precisi, grazie ai quali si ottengono misurazioni efficienti tramite satelliti: l'ultimo picco si è rilevato nel 2012, con un sollevamento complessivo di circa 9,5 centimetri.

Bradisismo ai giorni nostri

Dagli anni 70 ad oggi il fenomeno del bradisismo ha interessato in maniera molto importante la popolazione puteolana.

Dal 1970 al 1972 circa, il fenomeno si è invertito da discendente ad ascendente, portando ad un sollevamento di 150-170 centimetri. Nel porto di Pozzuoli l'innalzamento fu di 90 centimetri: in pratica la costa era salita di 20 centimetri. Furono coinvolti addirittura i litorali di Ischia, con un abbassamento di circa 15 centimetri: le spiagge si ampliarono, moli e banchine si sollevarono e il vulcano Solfatara diventò intensamente ed insolitamente attivo.

Per il Rione Terra, il Ministero degli Interni si vide costretto ad emettere un'ordinanza di sgombero, a causa dei crescenti dissesti. Dei seimila residenti, però, solo un migliaio accettarono di lasciare le proprie case, per raggiungere gli alloggi adibiti ad hoc per l'occasione, ubicati in altre zone della provincia nord di Napoli.

Nel 1975 fu bandito un concorso nazionale per il restauro del Rione Terra, ma solo il tempio di Augusto e il Duomo di Pozzuoli vennero interessati, inizialmente, dai lavori.

https://www.youtube.com/watch?v=n8802QYaC7Q&t=119s

Pochi anni dopo, dal 1983 al 1984, 10mila piccoli sismi hanno portato ad un sollevamento quotidiano di 3 millimetri della crosta, per un totale di circa 180 centimetri: studi dimostrarono che il sollevamento dei Campi flegrei fu determinato da un'intrusione magmatica. Il 24 agosto 1983 scattò il piano di emergenza, pronto a controllare, mettere in sicurezza ed intervenire ove necessario. Il 5 settembre la cittadina fu colpita da un terremoto, così forte che venne percepito anche nell'entroterra e a Napoli, seguito da una cinquantina di altre scosse: i pazienti dell'ospedale furono sgomberati, le detenute del carcere femminile di Pozzuoli vennero trasferite Poggioreale e vennero organizzate due tendopoli e roulotte. Quando il giorno seguente un'ulteriore scossa colpì anche Baia e Bacoli, circa tremila nuclei familiari lasciarono con mezzi propri la città, ormai in preda al panico. Il numero degli esodi spontanei, con il tempo, è cresciuto fino a raccogliere dodicimila persone, molte delle quali non sono mai più ritornate.

https://www.youtube.com/watch?v=naZoOW3amZw

Furono elaborate diverse teorie riguardo le cause del fenomeno e tutte portavano alla possibilità di una eventuale, prossima eruzione vulcanica che, si ipotizzava, sarebbe potuta avvenire nella parte centrale del golfo di Pozzuoli.

Vennero prese decisioni importanti riguardo un mega-quartiere che avrebbe dovuto ospitare tutti gli sfollati, dando vita a quello che sarebbe, poi, diventato Monteruscello, con un progetto urbanistico molto completo (costato 40 miliardi) che, però, non fu mai portato avanti completamente.

Oggi

Quando nel dicembre del 1984, però, il fenomeno rientrò, tutte le iniziative intraprese per creare un piano di evacuazione o per evitare una nuova abbondante densità abitativa della zona sono state dimenticate.

Ad oggi, la densità demografica è altissima, si è cementificato anche sui costoni di quello che è considerato il vulcano, potenzialmente, più pericoloso al mondo e gli abitanti di Pozzuoli (e dei territori adiacenti) sono ancora poco informati ed incerti su quello che dovrebbe accadere in caso di eruzioni o forti scosse conseguenti ad un fenomeno di bradisismo importante, come quello avvenuto solo trent'anni fa e che ha lasciato migliaia di persone senza acqua, corrente elettrica e, soprattutto, senza casa.

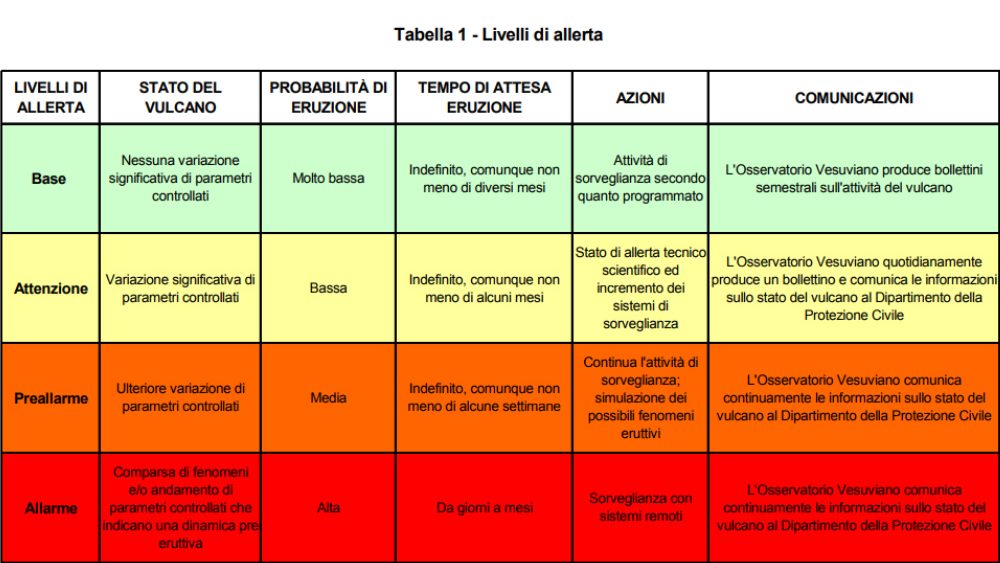

La Protezione Civile ha fatto sapere che, ogni mese, l’osservatorio scientifico dei Campi Flegrei emette un bollettino e che, nonostante il livello di allerta sia diventato, da qualche tempo, giallo, soprattutto dopo gli eventi sismici del 2016, si ritiene il fenomeno stabile, con probabilità di eruzione bassa.

In sostanza, i fenomeni precursori di un disastro vulcanico e/o geologico vengono costantemente monitorati e attivano una serie di azioni ben precise nelle aree interessate. C'è anche da tenere presente che il bradisismo non è necessariamente un anticipo di una eruzione, per cui le iniziative di emergenza vanno pianificate anche in base a questo.

Il piano di evacuazione, quindi, prevede un allontanamento dalla Regione Campania o dagli eventuali territori interessati dal bradisismo, a seconda della situazione, ed anche un supporto per le famiglie il cui capofamiglia abbia bisogno di raggiungere la destinazione attraverso un mezzo proprio, per poter portare beni mobili con sè: in quel caso, il resto della famiglia viaggerebbe in bus/nave/treno, per consentire alle strade di rimanere il più sgombre possibile.

Ovviamente, mancando la possibilità di compiere delle esercitazioni fisiche di massa, nessuno potrebbe sapere, in momenti di panico, come potrebbe reagire la popolazione e quanto sarebbe davvero fattibile compiere una migrazione ordinata: quello che resta, ad oggi, è solo un quartiere fatto di case che sarebbero dovute durare solo un decennio, per essere, poi, sostituite da strutture definitive.

Molte abitazioni, insomma, non solo non garantiscono ai cittadini una permanenza in condizioni regolari (e la messa a norma sarebbe, forse, ancora più costosa di una ricostruzione), ma non sono antisismiche, nè nella zona di Monteruscello nè nella stessa Pozzuoli, dove la cementificazione ha raggiunto, come detto, molto incoscientemente, anche zone che, in soli trent'anni, si finge di non sapere quanto possano essere pericolose per i suoi abitanti.

La "notte delle cinquecento scosse" è stata troppo velocemente dimenticata.